これ(タワー基地の子ら・日本編)の後編です。

ミクロマンのタワー基地M-115は、

日本では1974年と1975年に継続販売されたが、

アメリカ版ミクロマン、MICRONAUTS(マイクロノーツ)の最上級商品として、

MEL(メル Mobile Exploration Lab=移動探検分析船?)と言う製品名で、1976年にミゴ社から発売された。

外見上はまったく違いがわからないが、

タカラ版タワー基地とミゴ版メルは別金型とされていて、

初めてそれを知った時は、「ホントかよ」と疑った。

だが、金型というものはきわめて重く厄介で、

海外の提携会社に設計図だけ渡して、

現地で生産する方がずっと簡単なので。

さきほど、「外見上はまったく同じ」としたが、

実際は1箇所だけ変更されていて、

↓二連装のプラスチックミサイル(右)が、

ゴム製のボタン型1発(左)に換装されている。

また、タワー基地デビュー時のミクロマンは裸足だったが、

日本では、M101ジョージ(クリアー)、M102ジャック(イエロー)、M103ジェシー(ブルー)、M104ジョン(オレンジ)だが、アメリカではタイムトラベラー。個人名はなく、ブレストだけ、"Radio Dial," "Window Panes," "Log Cabin" and "Volt Meter." という名前があった。

アメリカでメル発売時のミクロマンは靴を履いていたので、

乗り込ませるとその靴がつかえてしまい、

現存するMELには、破損している座席も多いんだとか。

日本のタワー基地は、

ブロー成型のポリ部品を追加金型でプラスチックに置き換えた、

新タワー基地に、1979年に生まれ変わったが、

ミゴ社が1983年に倒産してしまったため、

メルは最初の金型のまま、

C.I.E.L(シール/サイル=Cosmic Interstellar Exploration Lab=星間探検分析船?)として、

イエローとレッド、クリアブルーのド派手な成型色で、

1985~86年頃に、「インターチェンジャブルズ」シリーズとして、アワートイから再販。

1987年には、発売元がM&Dトイズに代わり、

俗称シルバーCIELとして出し直された。

↑同じ金型から製造されたメルとシール2種は、当然パーツの互換性がある。

というわけで、MEL1期、CIEL2期を新天地で生き延びた、

日本発祥のタワー基地。

結局、

①初代M-115

は、

②新タワー基地

③メル(MEL)

④シール1号(仮称)

⑤シルバーシール

——と、総勢5台の大ファミリーに発展、

14年もの長きにわたり、

世界の玩具界を生き延びたのであった。

ミゴ社のマイクロノーツは、

最初はタカラのミクロマンとほぼ同じだったが、

↑ロボットマンは、バイオトロン。

↓ドサクサに紛れて、黒いマグネモジーグもいます。

↓成型色替えで、移動基地も出てました。

だんだん、全くの別物に!

↓こ…これは、なんだ!

↓都市の組み立てキットや、

↓レーシングサーキットは、

日本の住宅事情では、考えられない、アメリカならではの商品。

今どきの若い女性(2010年)にも、

魅力に取り憑かれたコレクターがいるようです。

Schiffer Pub Ltd

売り上げランキング: 237,797

Twomorrows Pub

売り上げランキング: 1,184,212

タワー基地の子ら(海外編)

実写版ザ☆ウルトラマン2015/いきなりそっくりさん(45)

本ブログは、現在、無期限休止中です。

発展的状況、

いわゆる「ブログ断ち」ですので、

ご了承ください。

*******************

えっ?「ザ☆ウルトラマン」(ジョーニアス)については、

もう4回もやったから、おしまいじゃないの?

いや、ある意味、

訂正記事だョ!全員集合

〈その19〉です。

この記事で、

パトラのミニカプセルのジョーニアスのソフビ頭部は、

ポピーのテレビヒーローの流用

——と書いたが、

貴重な現物をお持ちの小林義仁さんから、

テレビヒーローの頭部を大判画像を提供いただいた。

これです!

設定画の複雑な面取りをきちんと拾い、

エッジの立った、素晴らしい頭部造形です!

アニメ(セル画)の画の、

↓「どうしてそこが、そう曲がる?」

——の謎まで解明される。

売り上げランキング: 96,721

とにかく、ミニカプセルの造形とは別物ですね。

↓モールドのシャープさ、☆のサイズ、耳たぶの位置、鼻周りの造形等、かなり異なる。

となるとミニカプセルは、パトラの新規造形だったのでしょうか。

ここに訂正して、

お詫びいたします。

****************

ここからが今日の本題。

アニメの「ザ☆ウルトラマン」(1979)を、

現代に実写でやるとしたら、の勝手キャスティング……

なんですが、

「ザ☆ウルトラマン」の本編作画は、

初期の数話や重要回を除いてとにかくヘロヘロなので、

劇中のビジュアルに似ている実在の人物を見つけたところで意味がなく、

あくまでもイメージキャストなのをご了承ください。

ヒカリ超一郎=玉森裕太

↓劇中でヒカリ隊員がこんなにカッコよかったことは一度もありません。

ムツミ隊員=山本美月

スリムなプロポーションはともかく、

本編のムツミ隊員の顔は、ちっともカワイクありません。

トベ隊員=庄司智春

今回はこのキャスティングのために、ブログを書いたようなもんです。

マルメ隊員=とにかく明るい安村

↓「安心して下さい! 履いてます」

↑途中まで、おりも政夫で進めてたけど、テレビに勝野洋が出てて気づいた。

アキヤマ隊長=勝野洋

ピグとウルック=日本エレキテル連合

ゥルックは中野聡子(左)/ピグは橋本小雪(右)

アミア=三田友梨佳

1979年当時は、「こんな女性、現実にいるわけねえだろ!」と思ったが、

↓現代ならいますね。

もっとも、天然100パーセントってわけじゃなさそうですが。

ミタパンを初めて目にした時、いや、厳密にはある時点から急速に、「どっかで見覚えのある顔」と感じた理由が、これを機に、ようやく判明しました。

※画像と本文は関係ありません。

にしても、フジテレビって…。

エレク=レーザーラモンHG

↓あくまでも、肉体のみを見込んでの起用です。

↑記事がバリバリ最新であることの証。

ロト=香取慎吾

U40の5大戦士

=

①ワッキー(ペナルティ)

②なかやまきんに君

③小島よしお

④オードリー春日

⑤錦野旦

ジョーニアス=阿部寛

↓我ながら安直な気がしますが。

1979年当時は、まだシュワちゃんではなく、ムキムキマンがモデルだったんだと思う。

売り上げランキング: 13,525

売り上げランキング: 10,472

大賢者=川合俊一

大賢者はどう見ても、『十戒』(1956)のモーゼ役、

チャールトン・へストンがモデルだったろうが、すでに故人。

売り上げランキング: 9,522

存命で日本人で長身、しかも阿部寛(189cm)以上となると、

川合俊一(195cm)しかいない。

ジョーニアス実写スーツ

=DJ KOO(ディージェイコー)

アニメ版ジョーニアス=草彅剛

ジョーニアスのマスク

=初代クローン・トルーパー

似ているのはへの字口くらいですが。クローン・トルーパー=ひょっとこ問題はこちらで。

いかがでしょうか?

キミならやってくれると見込んでた!(3)

※基本的に、「ブログ断ち」中ですが、

どうしても紹介したい動画が!

キミならやってくれると見込んでた!/まさかの復活

2013年4月3日

売り上げランキング: 44,082

キミならやってくれると見込んでる!/いきなりそっくりさん(13)

2013年4月9日

アンヌ隊員と言えばペガッサ星人、

↓というわけで、

復刊ドットコム

売り上げランキング: 90,022

——に続く、

「キミならやってくれると見込んでた!」

シリーズ第3弾。

声優、金田朋子が、

またやってくれました!

消されないように、このブログには貼り付けないので、

こちらからご覧ください。

ターゲットにされた期待に見事に応える、

穫れ高充分すぎるリアクション。

↑幽霊役の女性も、ご苦労様でした。

法律上しかたないとはいえ、シートベルトを締めてる時点で、オバケじゃないよね。

テレビ史に残る映像です。

ブログ再開は、GW明けかも知れません。

スポットライトC: 1/537エンプラ補完計画〈その22〉

デアゴスティーニ・ジャパン (2015-04-21)

デアゴスティーニ・ジャパン (2015-05-01)

本ブログのスタートレック記事は、

本来の連続企画、

1/537エンプラ補完計画

がダラダラ長引くうちに、

通算5回もさしこみ別記事が続いたが、

いよいよ、ライティング(照明効果)の最終回になる。

実に1年以上前のこの記事(2014年2月8日)の、

7.スポットライト

に相当する、

エンタープライズ号の、

扇状に広がる部分、

あるいは認識番号(NCC-1701/A)や船名(艦名)等の、特定部位を照らし出す、

シャトルベイのドアの縁(へり)も、実際にはどう照らしているのか、永遠の謎。

スポットライト効果を模型で再現するには、

従来型LED(発光ダイオード)よりも、

進化型のSMD(Surface Mount Device=表面実装デバイス

=チップ型LED)

の方が向いてるんだとか。

しかし、1/1000スケール30センチ級ではさすがに小さすぎて、

雰囲気だけで、完全再現とは行かないらしい。

↓このamt/ERTL版1/537スケール60センチ級モデル(57センチ)と、

↓このポーラーライツ1/350スケール90センチ級モデル(87センチ)では、

ハッキリクッキリ照らされてるが、

このわざとらしい照明効果は、

どのようにして実現してるのか。

これは一種のトリックで、

キットの成型色が光の透けやすいホワイトなのを利用して、

光源を内部に仕込み、

↑上下どちらも、

↓ポーラーライツ1/350スケールでの改造作例。

明るく照らしたい箇所の裏側だけ、

遮光処理を間引くというやり方で実現している。

↑リライアント1/537スケールのワープナセルの例。4:05あたりより。

↓ポーラーライツ1/350スケールを使用した作例。

このやり方で、

「どうやって照らしとんねん?」

↓エンプラのワープナセル終端はともかく、

↑リライアントの同じ箇所は、なんで照らせてるのかは、永遠の謎。

——の箇所はもちろん、

スタジオモデルでは、厳密に照らし元が確定していても、

プラモでは、なかなか理想的な形にスポットが当たりにくい箇所にも応用できるし、

↓全てポーラーライツ1/350スケールの作例。

LEDやSMDでは、まずもってムリな形でも

↓「照らせる」わけ。

↑第一船体(円盤部)の上面。

↓第一船体の下面。

1/537スケールの例はこちらで。

このやり方は、

日本でも、川崎のバー「PEPPER LAND」(ペパーランド)のオーナーバーテンダー、

小宮山満雄氏も、ポーラーライツ製1/350スケールでの作例を、

「キャラクター・エイジ」誌で紹介している。

学研マーケティング

売り上げランキング: 799,667

…なんだけど、

これってしょせんトリック(ごまかし)なんで、

そうはやりたくない

=SMD(チップLED)で自然に照らす光を差す方法を選ぶ

人もけっこういる。

LEDのないムギ球時代に、

鉄道模型の探照灯を埋め込んで、

↓スポットライト効果を実現した人もいるんだしね。

また、プラモデルに実際にスポットライトを仕込んで照らすと、

円盤部のフェイザーバンク(砲塔の半球状ポッチ)から影が差すので、

わざわざそこまで再現してる人もいるが、

↓この影はスタジオモデルでは発生しないので、

プラモデルのポッチの背が高すぎるらしい。

トレックワークスのボイド氏は、だから、

ポッチの高さを低く改造して切り抜けていた。

というわけで、実に1年以上かけて、

エンプラ電飾関連記事は、

ようやくこれにておしまいです!

AMT スター トレック The Motion ピクチャー U.S.S. Enterprise...

¥25,389

楽天

トウシンとカオシン

今回のタイトルの「トウシン」「カオシン」は、

フルポン村上のヒザ神(ひざしん)のような、

“トウ神”や“カオ神”ではなく、

売り上げランキング: 45,665

もちろん「頭身」「顔身」のこと。

でもって、流れとしては、この記事(齋藤飛鳥・後編)つながりですが、

小顔で背の高いタレントを検証するより、

↑菜々緒は9頭身とされている。

もうちょっと、実のある記事にしようかと。

頭身と言えば、成田亨(なりた・とおる)が、

●ウルトラマンは、8頭身の古谷敏がスーツを着込んで7頭身になり、

これがヒーローの理想のプロポーション。

Chronicle Books

売り上げランキング: 90,368

●ウルトラセブンにも古谷氏に続投してもらいたかったが、かなわず、

起用された上西弘次氏が、

ずんぐり5頭身で困った

——という話は有名。

…有名だが、情報源を知らなかった。

そしたら、どうやらその情報の大元と思われる、

T.R.I 【TOYS RELEASE INDUSTRY】

成田彫刻 第一段 MAN(宇宙人M)

成田彫刻 第二段 SEVEN

(※それぞれ、“弾”の誤記?)

——が惜しげもなく公開されてるので、

そこから頭身にまつわる箇所だけを要約すると、

頭身記述はもっぱら「第二段(弾)SEVEN」に集中しており、

●マンは7頭身より、少し頭が大きかったが、

↓マン(左)はトサカを除けば、ほぼ7頭身。

↑セブン(右)はアイスラッガーを除けば、5.6頭身程度。

●セブンは演者の上西浩次氏で確定のため、5頭身半が避けられない。

●ギリシャの彫刻家は、男性の美の基準を7頭身とした。

●ミロのヴィーナスは7頭身半。

↓下から煽り気味で巨大な像を捉えているためか、この画像解析では8頭身以上。

●「八頭身美人」という言葉があるように、女性ならサマになるが、

↓最新八頭身美人の新川優愛(しんかわ・ゆあ)。

↑とはいえ、少しオマケしないと8頭身にならない。

売り上げランキング: 8,939

●8頭身の男性では白痴化(=脳容量が少なく、頭が悪そうに見える)し、

↓速水もこみち(左)の現実離れした完璧な8頭身。

↑ネアンデルタール人(右)は、がっつり5頭身。

●6頭身~5頭身も、やはり白痴化(=原始人チックで、低脳に見える)する。

——等々が語られている。

宝島社 (2015-03-16)

売り上げランキング: 13,681

青土社

売り上げランキング: 619,376

でもって、成田亨氏としては、

頭身(とうしん)とは、すなわち顔身(かおしん)

——のことを、しっかり指していたのも明らかになった。

日本人の体位が急速に向上した、平成の現代はともかく、

↓「新世紀ウルトラマン伝説」(2002)では、28人のウルトラマン全員が、見事に理想化されたプロポーションで、

現役時代のセブンやエースのような、胴長短足=5頭身クラスは、もういない。

売り上げランキング: 86,667

昭和の時代で、初代マンに続く7頭身ウルトラマンは皮肉にも、

成田氏が「セブンに角をつけただけ」と忌み嫌った、

タロウだけだった。

※レオは、頭部とトサカの境目がわからず、

今日の記事の本旨から外れるので、今回は除外します。

ってことは、

タロウは角さえなけりゃ、

古谷敏風7頭身プロポーションの、

理想のセブン像でもあったはず。

もっともカラータイマーも、成田氏は嫌ってたけど。

↑成田氏の彫刻をソフビキット化したもの。

詳しくはこちらで。

そんなこんなで、頭身研究は、おそらく今後も続きます。

スカウト・ウォーカーにまつわるエトセトラ〈その2〉

これ(スカウト・ウォーカーにまつわるエトセトラ〈その1〉)の続き。

「シネフェックス」日本語版 ILM & スター・ウォーズ総集号

(1997年8月8日発行)より。

シネフェックス誌には、チキンウォーカーについて、

さらに言及があった。

↓「日本語版」の82ページより。

↓幻の第3のカットの撮影風景がこれ。

関連情報はうんと後年の、

Star Wars: The Annotated Screenplays

(注釈つき脚本集)

にようやく?掲載。

LucasBooks (1997-09-08)

売り上げランキング: 352,923

記述は『帝国』の項でなく、『ジェダイ』の項にあるので、

(全320ページ中、308~309ページ)、見つけにくい!

↑読めば訳さなくてもわかるよね?

ウソウソ。

*スカウト・ウォーカーの本格的な活躍は『ジェダイ』(1983)でだが、

『帝国』(1980)にも、もう少し出番があるはずだった。

*スノースピーダーのコクピットからの視点で、

迫り来るウォーカーの頭上をかすめ飛ぶシーンだった。

売り上げランキング: 39,696

*ところがラッシュが上がってくると、たてかけた背景画の固定が不十分で、途中からガクッと20センチもずれ落ちている。

*締め切り間際の夜通し作業で、誰も気がつかなかったのだ。これでは使えない。

ーーーーということでボツに。

この情報はWikipediaのAT-STの項に生き延びている。

The AT-ST model used in The Empire Strikes Back was to have more screen time; however, one scene depicting a snowspeeder shooting at the AT-ST model was ruined when the set's background shifted.

↓「脚本集」の記述は、さらに続く。

↑下から2行目の“savedit”は、“saved it”の誤植だよ。

*二脚型ウォーカーは脚本にも記述がなく、

*ジョージ・ルーカスから指示があったわけでもない。

*ジョー・ジョンストンの完全な発案で、

*小型で二脚型の偵察用ウォーカーを登場させようと思いつき、

*四脚型AT-ATの支援メカで、より軽量で動きが敏捷(びんしょう)=先陣を切って進めるものと位置づけた。

*プラモ部品の流用で、無可動のデスクトップモデルをジョンストンが自作し、

*アニメーターが部品をディスプレイモデルから剥がして、アーマチャー(コマ撮りアニメ用モデルの金属製骨組)に貼り付けた。

*その移植作業にかかった時間は、わずか1日程度。

というわけで、『帝国』版スカウト・ウォーカーは、

こっそりと自己満足的にではなく、

かなりノリノリ、

堂々と見せ場をさらうべく進められていた、

ジョンストンの自発的な意欲満々の企画だったことがわかる。

だから今でも、

↓ジョンストンが描くスカウト・ウォーカーは、脚長の『帝国』版。

2013/09/20 に公開

この話はまだまだまだ(以下略)続くので、

バンダイプラモの分析と並行して進める予定です。

ウルトラマンA to Z/ウルトラマンX

今年(2015)の新顔ウルトラマンは、

ウルトラマンX(エックス)

なんだとか。

↓「ギンガ」(2013)

↓「ギンガS」(2014)

——に連なる、

テレ東スパークドールズ路線の第3弾。

売り上げランキング: 1,027

売り上げランキング: 1,453

そこで、ウルトラマンA to Z

つまり、

↓ウルトラマンAから

↓ウルトラマンZまでの

アルファベット順をリスト化してみた。

また、「テーマ:ウルトラマン」で、

通算225回もブログを続けて来たので、

各ウルトラマンの参照先も、

本ブログ内で自己完結するようにやってみた。

※ただしリンク先は重複している場合があります。

とても全部は読み切れないので、

ウルトラマンの名前と顔が一致しない時の参照用程度に考えてください。

※名誉称号や公式映像作品以外、

たとえば

タカミー

キヨタカ

ファイタス

エルフ

——等はリストから除いています。

では行ってみよう!

連番はネーミングの時系列順です。

例:ジャック(1984)は、ジョーニアス(1979)より後。

ケン(2009)は、KITTO(2007)より後。

ウルトラマンA

①エース

②アストラ

③アミア

④アグル

ウルトラマンB

①ウーマンベス

②ボーイ

③ベリアル

ウルトラマンC

①チャック

②コスモス

ウルトラマンD

●ダイナ

ウルトラマンE

①エレク

②エイティ(80)

ウルトラマンF

●初代?(ザ・)ファースト

△アンドロフロル?

ウルトラマンG

①グレート

②ガイア

③ギンガ

ウルトラマンH

①出光人HOTTO(ホット)

②ヒカリ

ウルトラマン I

※現時点で該当者なし

ウルトラマンJ

①ジョーニアス

②ジャック

③ジャスティス

ウルトラマンK

①キング

②出光人KITTO(キット)

③ケン(父)

ウルトラマンL

①レオ

②ロト

③レジェンド

ウルトラマンM

①ウーマンマリー(母)

②U40のメレグ

③U40のミゲル

④出光人MOTTO(モット)

⑤マックス

⑥メビウス

△アンドロメロス?

△アンドロマルス?

ウルトラマンN

①U40のノア

②ネオス

③ナイス

④(ザ・)ネクスト

⑤ネクサス

⑥ノア

ウルトラマンO

※現時点で該当者なし

ウルトラマンP

①パワード

②ピクト

ウルトラマンQ

※現時点で該当者なし

たぶん「ウルトラQ」とのかねあいで、今後も出て来ない可能性大。

ウルトラマンR

△レイモン?

ウルトラマンS

①ウルトラセブン

②スコット

③シャドー

④サーガ

⑤ギンガストリウム=ウルトラマンギンガS

ウルトラマンT

①タロウ

②セブン21=ウルトラセブンTwo-One

③ティガ

ウルトラマンU

↑これは個人名ではないので、違います。

※現時点で該当者なし

ウルトラマンV

①ビクトリー

②ギンガビクトリー=ウルトラマンギンガV

ウルトラマンW

△アンドロウルフ?

ウルトラマンX

①ULTRASEVEN X

②エックス

ウルトラマンY

●ユリアン

ウルトラマンZ

①ゾフィー

②ゼアス

③ゼノン

④ゼロ

もしかしたら、

↓「仮面ライダーV3」(右)と、サブヒーローのライダーマン(左)に由来する、

↑ギンガS(左)と、サブヒーローのビクトリー(右)から、

とっくに始まってたのかもしれないが、

「仮面ライダーX」とかぶる

「ウルトラマンX」を機に、

「ウルトラマン“アマゾン”」とか

「ウルトラマン“ストロンガー”」とか、

増えなきゃいいけど……。

講談社

売り上げランキング: 235,202

ブログ終了詐欺?の真相

4月16日付けで、突如ブログ終了宣言をしたくせに、

ここのところ、

以前のペースで、

更新が頻繁なのは、

どうしてか?

たしか4月12日、

昨年7月に手術して全快していた左目に、再び異常を感知。

翌日には視界が濁り、ほとんどその先が見通せなくなる。

右目も前からそれなりの濁りがあって、

この症状では、

ブログ執筆など、とうてい不可能に。

ほんと、「何もできない」状態でした。

糖尿病で、目の奥に出来の悪い血管がたくさん枝分かれして、

もろいから頻繁に破裂して、あちこちで出血。

この出血のまだら模様が、

視界を遮るという仕組みで、

体内状況の悪化から4~5年のタイムラグで発症するため、

症状が出てからあわてて改善に努めても、

時すでに遅し、なのである。

レーザーで血管の焼き付け治療を、

両目あわせて2千発以上撃ちまくって、

これなんだから!

でもって、幸いにして、

左の濁りは何もせずとも次第に薄まり、

今はほぼ元通り。

出血で水晶体が一時的に濁ったのが、

日を追って浄化されたので、

右目の眼底に貼り付いた血のまだら模様と異なり、

一時的なものだった。

いや、ほんと。

いつまでも、あると思うな、健康。

でもって、何よりも優先課題、

ブログよりも先に片付けておくことに取り組んで、

それにメドがたったので、

ブログで綴っておくべき内容を吟味して、

以前のペースでやっているというわけ。

そんなこんなで、

またパタリとブログが中断したら、

「ああ、こいつ」

と思って、

生温い目でご容赦ください。

ご心配をおかけし、

お騒がせしたことをおわびします。

↑新マンの背後のツインテールも、さりげなく謝ってるんで、

これに免じて許してやって下さい。

タカトク合金・ひお風アルカディア!/あな知らアル(21)

久々の、

「あな知らアル」(あなたの知らないアルカディア)

の21回目で、

「ひおあきら風アルカディアを追え!」

の、たしか4回目。

タカラのずんぐりアルカディアは、

●MMシリーズ

●スーパーコントロール

●マグネモ

——と、3種あったが、

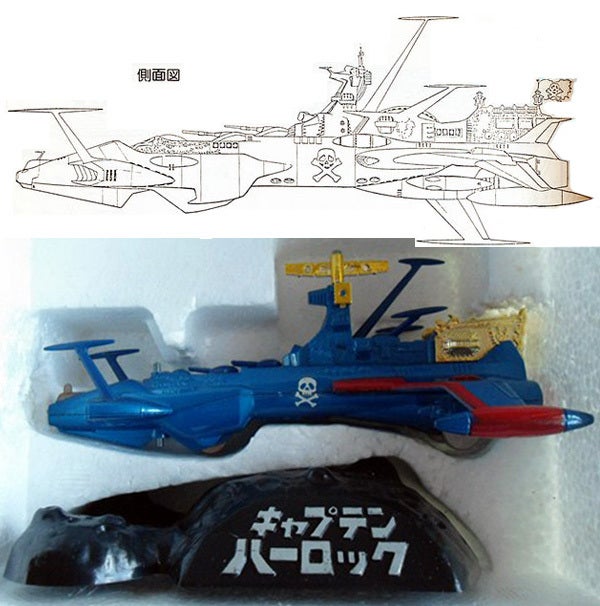

アニメ「宇宙海賊キャプテンハーロック」(1978)の

アルカディア号の

玩具は、タカトクからも2種類発売されていた。

タカトクのZ合金の小さい方は、

パッケージで堂々と「スケールモデル」と名乗るだけあって、

なるほど、「戦艦」っぽくはないけど、

設定のアルカディア号の特徴はよく捉えている。

↑ベースは小惑星を改造した補給基地、海賊島を模している。

↓設定の側面図と並べても、

↑完全一致ではないものの、違和感もない無難なまとまり。

小サイズでもこのデキなんだから、

大サイズのデラックスにも、大いに期待が持てるが……

いや、期待したこちらがバカだった。

電飾を仕込むと言う事情があったにせよ、

あまりにもの「ひおあきらヤマト」風のプロポーション。

これのどこが、

アルカディア号やねん?

売り上げランキング: 10,532

このデラックス・アルカディア号がいみじくも示すように、

タカトクって、つくづく当たり外れの大きいメーカーで、

↓「マクロス」の可変バルキリーでバカ勝ちしたのに、

↑次回作「オーガス」等で大コケして、

そのまま倒産してしまった。

売り上げランキング: 73,810

タカトクのアルカディア号を取り上げるのは今回きりですが、

「ひおあきら風アルカディアを追え!」

はまだ続くのであった。

光の国に屈したヒーローたち〈マン系篇〉

久々にこれ(光の国に屈したヒーローたち〈予告篇〉)の続き。

その〈予告篇〉でかなり反響のあった、

初代ウルトラマンの元ネタ、

「三部構成バレエ」Triadisches Ballett / Triadic Ballet は、

↓この動画で初めて知りました。

3:40あたり。

また、マンのマスク造形について、成田亨が語った場合も、

このバレエには一切言及がなかったことを、

一応、申し添えておきます。

ではいよいよ今回の本題、

円谷プロの特撮巨大ヒーローでもないくせに、

ほぼ同じスタイルでテレビに登場した、

パチモン臭と、なりすまし感漂うヒーローを振り返る第1弾、

のぞき穴が眼球の中心にない、

マン系篇です。

サンダーマスク(1972-73)

『サンダーマスク』は、1972年(昭和47年)10月3日から1973年(昭和48年)3月27日まで日本テレビ系列局で放送された特撮テレビ番組、およびその劇中に登場する変身ヒーローの名前である。

東洋エージェンシー(現・創通)とひろみプロダクションの共同製作。全26話。放送時間は毎週火曜 19:00 - 19:30。

↓エラが張り気味の四角い顔に、目の周りを立体の輪郭で囲み、

↑耳たぶの下端が円形と、半年前から放送開始されていた、ウルトラマンエースに酷似。

テレビ放送と並行して、手塚治虫による漫画版が『週刊少年サンデー』で連載されていた。

手塚治虫が原作者と思われがちだが、旧知だったひろみプロダクションの依頼によるコミカライズ作品として描かれたものであり、その内容はテレビ版と大きく異なっている。

テレビ実写版サンダーマスクは、

↓カラリングこそ熱帯雨林のカエルみたいだが、

↑マスク造形は手塚マンガ版よりも、エースの方に寄せまくっている。

とにかく当時は、特撮ヒーローと言えばウルトラマンだったんで、

↑サンダーマスクと同時期デビューのヒーロー達。

造形やスーツ製法はそちらに準じ、

カラリングは71年の春から台頭して来た等身大ヒーロー、

「仮面ライダー」のレッドとグリーンにあやかったんだろう。

テレビ版はひろみプロ・東洋エージェンシー(現:創通)の両者が連名でクレジットされているにもかかわらず、放送終了後、東洋社員が制作会社を訪れ、一方的な形でマスターを引き上げた。地上波では1994年3月、中京テレビ『今甦る!昭和ヒーロー列伝』で抜粋した3話分を放送したのを最後に、「マスターは状態が悪い」、「ネガならある」、「全て存在しない」と創通側の説明が二転三転。本作の権利が分散し、各会社の権利と利害が発生することも含め、現段階で創通のみの判断では再放送やソフト化して市場に流通販売できない、いわゆる封印作品と化している。

1994年3月27日放送の『今甦る!昭和ヒーロー列伝』では、第1話、第13話、第26話の計3話が放送された。

この他、第1話、第3話、第6話、第7話、第12話、第19話、第26話の再放送を録画した映像が古くからマニアの間で流通しており、現在では『ヒーロー列伝』放送分と合わせた合計8話分がマニア間で出回っている。

1989年6月11日放送の『テレビ探偵団』(ゲスト:デーモン小暮)では本作第26話の映像が紹介された。

お次は、目がバイザーに覆われているため、

マン系なのかは定かではないが、

前後の流れで、ここで触れておくのが収まりの良い、

ゴッドマン(1972-73)

「行け!ゴッドマン」は、東宝が制作し、1972年10月5日から1973年9月28日まで、日本テレビ系の子供番組『おはよう!こどもショー』内で放送された、東宝企画製作の特撮コーナードラマで、「ゴッドマン」はその番組に登場するヒーローの名前。放映時間は1回当たり5分間、1週間・6回または3日・3回で1話完結のスタイル。全52話・260回。

●『おはよう!こどもショー』内の1コーナー

●5分の帯番組ということは、

↓円谷プロの「レッドマン」(左)の後番組だったので、

ヒーロー名のゴッドマンも、スタイルもカラリングも踏襲しているが、

↑ゴッドマンは東宝“制”作、東宝企画“製”作で、

↓「快傑ライオン丸」(左・1972)や

↑「白獅子仮面」(右・1973)みたいな、

白い髪の毛が、フサフサ生えている。

またゴッドマンには、明確な三角形の鼻が造形されていて、

↓円谷初の「鼻のあるヒーロー」、ミラーマン(1971)とほぼ同形だが、

口の幅は広く、やはり円谷プロのジャンボーグA(エース 1973)に近い。

↑目がバイザーに隠れているのは、10年後の円谷キャラ、アンドロマルス(1983)に通じる。

講談社 (2013-07-10)

売り上げランキング: 263,197

流星人間ゾーン(1973)

『流星人間ゾーン』(りゅうせいにんげんゾーン)は、1973年(昭和48年)4月2日から同年9月24日まで日本テレビ系で毎週月曜日19:00 - 19:30に全26話が放送された、東宝映像制作の特撮テレビドラマ、およびそれに登場する架空のヒーロー。

↓今の俳優なら、勝地涼みたいな顔つきのゾーンファイターは、

頭部造形やスタイルは、ウルトラマンならティガ(1996)に最も近く、

↑以下のような経緯から、ウルトラマンエースのリファイン(改善)的な雰囲気もある。

本編監督以外のスタッフの多くは、前年放映の『ウルトラマンA』に外注制作スタッフとして関わっており、怪獣(本作では「恐獣」)の声などの効果音は東宝作品のみならずウルトラシリーズからも流用されている。それもあってか3話以降劣勢時のゾーンファイターの声は、ウルトラマンAのそれ(納谷悟朗版)であり、飛行時の声も同じくAのもの(中曽根雅夫版)だった。また、1クール目のオープニング映像は光学合成の背景にメカ・登場人物がかぶさる、ウルトラシリーズタイプのつくりになっている。

つまり「ゾーン」は、特撮スタッフ的には、「エース」の後継作品で、

同時期放送の本家「ウルトラ」シリーズ「タロウ」の作品トーンが、

「エース」から一変したのには、このことも関係していると思われる。

ある意味、「ウルトラマンA(エース)」の後継作は、

次回作「ウルトラマンタロウ」ではなく、

他社作品の「流星人間ゾーン」だったという事実に、

↑防人(さきもり)3兄弟も、当事者のタロウもビックリ!

↓流星ミサイルマイトに代表される、ゾーンの火薬(火花と煙)中心の必殺技は、

煙が盛大に発生するエースの特殊効果シーンを引き継いでおり、

↑光学合成中心のタロウの必殺技とは、趣が異なる。

「流星人間ゾーン」は、「行け!ゴッドマン」に続く、

広義の東宝作品である強みを生かし、

東宝怪獣映画から、ゴジラ、キングギドラ、ガイガンが客演している。

かくして、↑初代マン対ジラース以来、7年の時を経て、

テレビ巨大ヒーローとゴジラの共演が、

“正式に”実現したのであった。

売り上げランキング: 35,781

——と、今回は、こんなところでいかがでしょうか?

光の国に屈したヒーローたち、

次回は〈セブン系篇〉の予定です。

タイ・ファイター(前編)/バンダイプラモ(6)

バンダイのSWプラモ変則レビューの第6弾。

第1弾

第2弾

第3弾

第4弾

第5弾

今回も、よそのキットレビューでは、

絶対に読めない情報を提供します。

1/72 TIE(タイ)・ファイター

↑ボックスアートの英字表記は誤記。

“IN”(アイエヌ)はインターセプターで、

一般型は“LN”(エルエヌ)=line(ライン)だよ。

本来の表記が小文字(ln)なので、

間違えたんだろうが、

(私も『SWクロニクル』で間違えた)

よくこれで、版元からOK出たな。

ルーカスフィルムから許諾業務がディズニーに移行するとは、

つまりはそういう(=審査がユルユルになる)ことである。

きっとインターセプター発売の時に直されるだろうから、

エラーパッケージは、今のうちにゲットだぜ!

↓この人の動画レビューがベストとは思わないが、タイ・ファイターについては、他よりまし。

なので動画レビューをもう一つ。

売り上げランキング: 1,920

最後発だけに、形状、ディテールは文句なし

成型色が無彩色のグレーで、

ブルーの混入がないのもポイント高し。

↓実物モデル製作途中の写真からも判別できるように、

機体色は無彩色のグレー一色。パクトラ社のストーミーシーグレー(鉛色の海面)という色名の塗料を使用。

小学館プロダクション

売り上げランキング: 569,263

↓1作目『スター・ウォーズ』(エピソードⅣ=4 新たなる希望・1977/組写真の上)と、

↑(組写真の下)2作目『帝国の逆襲』(エピソードⅤ=5・1980)3作目『ジェダイの復讐』(当時邦題/『~の帰還』エピソードⅥ=6・1983)では色味が明らかに異なり、ブルーが混入。

「SWクロニクル」の写真資料選別で、ILMの資料庫に行った時、

ショーン・ケイシーが居合わせていて、

「あの機体色の青みは、背景のブルースクリーンと分離しにくくて厄介だった」

と教えてくれたよ。

月刊モデルグラフィックス2011年3月号

53ページの「考古学的SWモデリング」で、

大日本絵画 (2011-01-25)

——キャベツ太郎さんが触れているが、

ソーラーパネル外枠は、

1作目はバンダイ製品のように別パーツの後付式で、

『帝国』以降はファインモールドのように一体成型タイプ。

売り上げランキング: 46,709

売り上げランキング: 83,539

——なんだとか。

ようは「量産の工程が簡略化された」ってことね。

ただし、

↓『帝国』

↑『ジェダイ』には、数そろえのために、

1作目モデルの塗り直し版もでてくるらしい。

※劇中画面から判別できるわけではないので、念のため。

とにかくバンダイのタイ・ファイターは最後発だけに、

ドイツレベルの、

2012年発売のイージーキット(小)も、

売り上げランキング: 183,290

2013年発売のイージーキット(大)も、

売り上げランキング: 270,595

過去のものにするだけのインパクトはある。

そういえば、

↓こんなキット(2個セット)もありましたね。

〈特別篇〉の1997年にようやく初の発売。

2機セットなので、タイ・ファイターズ。

後編に続く。

アミア・エレク・ロト(前編)/恥ずかしい写真(17)

これ(ジョーニアスの横顔/恥ずかしい写真・16)の続きで、

久々に「恥ずかしい写真」探しを続けます。

売り上げランキング: 27,814

「ザ☆ウルトラマン」(1979)

で、ようやくジョーニアス以外のU40のウルトラ戦士、

↓今回は左の3人、

アミア、エレク、ロトに話を移す。

↑線画デザインでは、エレクの体の模様は、劇中とは異なっていた。

ウルトラ人(人間態)の方は、

ポニーキャニオン (2012-08-08)

売り上げランキング: 100,085

もうやったので、

売り上げランキング: 97,971

ウルトラヒューマノイド、

つまり俗に言う、スーツ、マスク形態に目を向けるのだが、

↓アミアがこういうスタイル、

↑人間態では金髪のエレクと、栗毛色の髪のロトは、

戦士形態ではエレクがマン系エース風マスク、

ロトがセブン系タロウ風のマスク

————なのはいいとして、

劇中で、まともなビジュアルがほとんどない!

どうやらアミアのマスクは、

実物マスク造形なら、レッドファイター(女性のオレンジファイターではない)

現代女性では、安達祐実(あだち・ゆみ)とか、

香椎由宇(かしい・ゆう)のイメージらしい。

売り上げランキング: 150

売り上げランキング: 11,546

都合8回登場した(第20・21・31・37・38・47 - 50話)

アミアなんか、まだマシで、

エレクとロトの、本編でのテキトーな描かれようったら、

…ゲンナリ萎えて、イライラする。

人間態まで含め、

エレクは、第20・21・27・31・34・35・48 - 50話の9回、

ロトは、第20・21・27・34・48 - 50話の7回、

登場したらしいが、

いちいち出番をチェックする気さえ起こらない。

ふつう、客演ウルトラマンの登場って、

ワクワクするもんなのに……。

そもそも作画陣が、

いかにもやっつけ仕事で、

“ウルトラマン愛”がかけらもないから、

ゲストウルトラマンが助っ人出演してる実感が、

まるで沸かないよ。

↓シロウトだって、もう少しまともに描くだろ!

↑※モノクロ線画は、いてもたってもいられず、私が自分で描きました。

「ザ☆」(テレビアニメ)ならぬ、「ザ・」(マンガ)版ロトともいうべき、

エルフの魅力が、いっそう際立つ。

小学館

売り上げランキング: 656,181

ウルトラマンを、一番美しく描く漫画家、

内山まもる氏の亡き今でも、

小学館

売り上げランキング: 436,506

そのスピリットを受け継いでいる人はいるというのに……。

(このブログと同じ人でしょうか?)

1979年当時の、「ザ☆」アニメ実作業担当のサンライズの事情が、

うかがいしれると言ってしまえば、それまでですが。

というわけで、

「ザ☆ウルトラマン」劇中の、

まるで落書きとかぬりえみたいな、

エレクとロトの姿こそ、

今回の「恥ずかしい写真」です!

アミア、エレク、ロトの話には後編があります。

翼の大きいヤマト/蒼きヤマトへの憧憬(76)

今日のタイトルは、

「翼の大きいヤマト」

株式会社ワーナーミュージック・ジャパン (2008-09-26)

売り上げランキング: 126,279

本ブログ存続が危ぶまれた時、

遺言のように、

毎月中旬、アメリカ現地時間の15日をめどに更新される、

“我らが”(=アワー)スターブレイザーズドットコム

のチェックをオススメしておいたけど、

果たしてどれだけの人が実行したことか。

「なんだ、英語か」で、終わってるのが、

ホントのところじゃないか。

でもって、今月もめでたく件(くだん)のサイトは更新され、

本ブログも一応復帰してるので、

ビックリネタを披露しておきたい。

それは、同人誌のコーナー。

同人誌と言っても、

今みたいにコミケの腐女子向けエロマンガではなく、

商業誌に頼らない、ファン活動による資料集が大半で、

このクオリティが侮れない。

今まで見たことない資料もあって、

↑中でも一番驚いたのが、これ。

(誌面の本文を要約)

この設定画は、決定前にボツになったものですが、

決定稿と異なり、三角翼ではありません。

↑ヤマトの艦本体の上面図は、

X-VANISHのサイトからパクリました。

この巨大な翼は、

ヤマト艦内に収納できないので、ボツになったそうですが、

それは三角翼でも同じでは?

(要約終わり)

とにかく当初案では、ヤマトには、

↓大気圏内を安定飛行できる、

↑かなり大型の水平翼が

装備されていた!

↓オリジナル当時(「さらば」)の、劇中本編での翼は、こんなもの。

↑下2点は、風船/サツマイモ型ヤマトで評価を落とした、

ひおあきらが「さらば」以降用に、心を入れ替えて?描き直した代表ビジュアル。

メディアファクトリー

売り上げランキング: 236,192

↓「2199」でも、三角翼の形と大きさは、ほとんど変わらない。

こんなんで、飛べるわけねえだろ!

売り上げランキング: 9,657

売り上げランキング: 31,175

スタジオぬえが次に手がけた、

宇宙戦艦アルカディア号に、

↓水平翼が常備されている理由もわかり、

↑大気圏内で飛ぶための形状が、

きちんと吟味されていたことも判明。

売り上げランキング: 31,711

売り上げランキング: 183,044

売り上げランキング: 56,946

↓どうやら庵野秀明は、この「翼の大きいヤマト」を知っていたんだろう。

売り上げランキング: 1,965

となると、

↓何かと物笑いの種にされた、

↓これ(大YAMATO零号)も、

↑初期形態に忠実なだけで、

↓あながちバカにできないかも。

売り上げランキング: 42,579

↓大YAMATO零号のデザインは、カーコンビニ倶楽部のヤマト車検と同じもの。

↑このディスプレイモデルの補足情報は、

●ここと、

●ここと、

●ここ

——あたりで、どうぞ。

同人誌に話を戻すと、

家庭用カラープリンタはおろか、

ワープロさえもなかった40年前、

手書きにモノクロコピー誌とはいえ、

貴重な当時資料をまとめて保存しようと、

松本零士氏本人にまで画稿を依頼したファンの熱気にも恐れ入るが、

↓それに今日まで注目し続け、サイトで分類、記録し、

↑2010年の来日の際には、

今は亡き伊藤秀明氏(ケッダーマン)と念願の面会を果たし、

同氏の所有する現物を撮影、

ついに今年は、サイトで数誌の内容を公開するに至った、

ティム・エルドレッド氏の功績も、

大いに讃えたい。

いやあ、「蒼きヤマトへの憧憬」をまたやるとは思いませんでした。

帝国スカウト・ウォーカー商品カタログ/まつわるエトセトラ〈その3〉

これ(スカウト・ウォーカーにまつわるエトセトラ〈その2〉)

の続きだが、

その際、最後に紹介した動画の完成画像が、

↓こちら。

さすがに最盛期と比べると、バランスの悪い仕上がり。

メイキング(映画製作の舞台裏)の話題はいったん中断して、

関連商品の話に寄り道を。

↓予定されていた出番が一つ減り、

↑ボツシーンの撮影案と思われるスケッチ(ストーリーボード)は、

↓この本に収録されています。

Aurum Press

売り上げランキング: 111,532

↓たった2カット、横スクロール出演となった、

『帝国の逆襲』版、脚の長~い、スカウト・ウォーカー。

チョイ見せ出演なのに、

なぜか人気爆発。

↓基本的には、横スクロール出演のみが、

考慮されていたらしい。

Harry N. Abrams

売り上げランキング: 22,658

当時(1980~82)でも、

けっこうな数の立体商品が出ている。

まずはケナー社の主力ライン、

10センチサイズのフィギュア用ビークル。

当時は堂々の玩具化にビックリ!

そして歩行アクションが、ブキミに秀逸!

立たせるために足(靴)が大きく、

自重でしゃがみ気味とはいえ、実物モデルをよく再現している。

↓『ジェダイ』パッケージですが、ビークルは昔ながらの『帝国』版。

お次が、

マイクロコレクションの、

「ホス・ジェネレーター・アタック」=シールド装置を破壊せよ!

フィギュア用ビークルの簡略版といった感じで、

ホスのマイクロコレクションをまとめた、「ホスワールド」セットもあった。

マイクロコレクションのスカウト・ウォーカーは、

↓ワンタッチで分解するギミックがあった。

6:50あたり。

お次が、プラモのジオラマ(ダイオラマ)セットで、

↓MPC版は、「バトル・オン・アイスプラネット・ホス」

↑AMTブランドの再販は、「バトル・オブ・ホス・アクションシーン」

帝国軍側の布陣は、

進撃する2台と倒れた1台のAT-ATに随行する形で、

1台のスカウト・ウォーカーが付属している。

え?

どこにいるのか、わからない?

↓ここにいますよ!

↑スナップ式で、わずか2ピースの左右分割パーツ構成。

↓こっちの方が、わかりやすい。

このセットには、

↓小さな兵隊フィギュアがたくさん付属するんだが、

帝国軍兵士が4種×4の16体。反乱軍兵士が5種×6の30体。

スカウト・ウォーカーでさえ満足に写ってる写真がないんだから、

紹介は絶望的

…と思ったら、

ビデオゲーム「エンパイア・アット・ウォー」のプロモ画像に、

売り上げランキング: 31,032

↓これがあり、

↑反乱軍兵士5種類も、

↓帝国軍兵士4種類も、

プラモ「ホス」ジオラマ付属の兵隊フィギュアが配されているという、

ほとんどの人には気づかれない芸コマぶり。

これを読んでしまったあなたも、

またムダ知識が増えてしまいましたね。

もちろん『帝国』版スカウト・ウォーカーの立体商品は他にもありますが、

現役(『帝国』から『ジェダイ』までの1980~82)時代の海外製品は、

たしかこれだけです。

↓日本ではツクダのメタルがありました。

ただし劇中版ではなく、設定スケッチ版。

というのも、当時は実物モデルの正面写真が公表されず、

流通したジョンストンのスケッチが、AT-ATと同じ、

幅広コインスロット型の1枚窓“風”だったので、

↑たいていのイラストで、そのように描かれていたから。

以上、いつものことながら、

今さらそれを知って、

なんになる?

的な情報をお送りしました。

次回はたぶん、メイキングに戻ります。

何人いるの、ウルトラマン?〈その16〉2015夏(前編)

売り上げランキング: 677

「何人いるの、ウルトラマン?」の16回目。

ウルトラマンXは、

「歴代41番目となる新ウルトラヒーロー」

というふれこみ。

去年のビクトリーが、

「39番目のウルトラヒーロー」

だったから、

その後、

40番目がギンガビクトリー、

41番目がX(エックス)

——なわけだが、

これを機に、カウントし直してみる。

というのも、

前回のカウントは、

ザ・ネクストと、ネクサスとノアを一人と数えるなど、

かなりムリがあったので。

①ザ・ネクスト アンファンス②ザ・ネクスト ジュネッス

③ネクサス アンファンス④ネクサス ジュネッス

⑤ネクサス ジュネッスブルー⑥ノア

ついで?に、

タイトルキャラだけで、

カウントが成立するかどうかも、

検証してみようっと。

●( )内は初登場年。

●画像は、キャラ名が含まれる映像作品のタイトル。

「ヒーロー」なので、正義、善の表(おもて)ウルトラマンだけです。

①ウルトラマン(1966)

②ゾフィー(1967)

③セブン(1967)

④新マン・ジャック(1971)

⑤エース(1972)

⑥父ケン(1972)

⑦タロウ(1973)

⑧母マリー(1973)

⑨レオ(1974)

⑩アストラ(1974)

⑪キング(1974)

⑫80・エイティ(1980)

⑬ユリアン(1981)

⑭グレート(1990)

⑮パワード(1993)

⑯ネオス(1995)

⑰セブン21(1995)

⑱ゼアス(1996)

⑲ティガ(1997)

⑳ダイナ(1998)

㉑ガイア(1999)

㉒アグル(1999)

㉓ナイス(1999)

㉔コスモス(2001)

㉕ジャスティス(2002)

㉖レジェンド(2003)

㉗ボーイ(2003)

㉘ザ・ネクスト(2004)

㉙ネクサス(2004)

㉚ノア(2005)

㉛マックス(2005)

㉜ゼノン(2005)

㉝メビウス(2006)

㉞ヒカリ(2006)

㉟ゼロ(2009)

㊱サーガ(2012)

㊲ギンガ(2013)

㊳ギンガS(2014)

㊴ビクトリー(2014)

㊵ギンガビクトリー(2015)

㊶X(エックス・2015)

————というわけで、

堂々と「ウルトラマン」を冠していても、

「ザ☆ウルトラマン」の

●ジョーニアス(1979)

●アミア(1979)

●エレク(1979)

●ロト(1979)

●5大戦士(1979)

「ウルトラマンUSA」の

●チャック(1989)

●スコット(1989)

●ウーマンベス(1989)

——等々のアニメヒーローは、

含めてしまえば、

他のアニメ作品も絡んできて面倒なためか、

——ごっそり除外されている。

となれば、もちろん、

実写作品でも番外的な「アンドロメロス」の

●アンドロメロス(1983)

●アンドロウルフ(1983)

●アンドロマルス(1983)

●アンドロフロル(1983)

出光のCMキャラ、

●HOTTO(2007)

●KITTO(2007)

●MOTTO(2007)

「ULTRASEVEN X」の

●SEVEN X(2007)

——も当然除外となり、

およそ「ヒーロー」とは呼べない、

●セブン上司(1968)

名もなき、

●宇宙警備隊員/宇宙牢獄の門番(2009)

●光の国の市民たち(2009)

——等々も、当然含まれない。

何人いるの、ウルトラマン?2015夏

には、(後編)があります。

ゴーサンナナにこだわる理由: 1/537エンプラ補完計画〈その23〉

デアゴスティーニ・ジャパン (2015-05-19)

この前、「最終回」を宣言した、

amt/ERTLの、1/537(ごひゃくさんじゅうなな=ゴーサンナナ)スケールの、

改装型(劇場版)USSエンタープライズだが、

「最終回」というのは、

あくまでも照明/電飾について、

だったので、

実はこのキットに関しては、まだ少しだけ話すことがあります。

当キットは、スケールも1/537とハンパなら、

絶版久しく(1991年が最後の再販)、

今なら現行品の、

ポーラーライツ社の1/350スケールの方が、

よほど作り込めるだろうに、

↓画面奥が、ポーラーライツ1/350スケール。

↑手前はamtの1/537スケール。

なんだって、

入手困難で、改造が厄介で面倒な方に、

しかも自分で作りもしないくせに、

しつこくこだわるのかといえば、

↓フツーの人が作れば、これでもよくできた方。

この初版amt版のキット、通称スムージー(=お肌ツルツル)は、

しっかり映画本編に出て来るという意味では、

ガッツリ本物だから

というのも、理由の一つ。

↓ILMクルーが『ジェダイ』(1983)のTシャツを着てるので、たぶん『Ⅲ ミスター・スポックを探せ!』(1984)用の撮影。

↑2006年のオークション出品時の状態。

では、実際に劇中のどこに出て来たのかを、確かめておこう。

↓『スター・トレックⅡ カーンの逆襲』(1982)

売り上げランキング: 65,696

売り上げランキング: 38,443

↓『スター・トレックⅢ ミスター・スポックを探せ!』(1984)

売り上げランキング: 78,701

売り上げランキング: 39,289

↓『スター・トレックⅥ 未知の世界』(1991)

売り上げランキング: 81,437

売り上げランキング: 20,981

このモデルは、スタートレック40周年の2006年に、

最大のスタジオモデルと共に、

クリスティーズのオークションに出品されたが、

その後の行方は知らなかった。

今年(2015年)の3月3日までは!

サイモン・マークス氏が、

デボア製の超大型50インチ(=1.27メートル)エンプラガレージキット

を納品するために、

アリゾナのクライアントを訪ねた道中ビデオで、

52:39あたりから。

そのクライアントが所有していたことが判明!

5万ドル(1ドル100円換算で500万円)で落札したとのこと。

いやあ、

どこで何がどうつながって、

↓これがILMが製作し、劇場版『2』『3』『6』に登場した、

amtの1/537スケールキットの現在の姿だ!

意外なことを知ることになるか、

電飾を仕込んである以外は、外形は改造せずに、ほぼストレート組み。

ただし塗色は大型モデルに準じ、当然のことながら、きわめて正確。

世の中、わからないもんです。

ERTL(アーテル)時代の、レンガモールド追加の“悪夢の再販”から

↓分厚いA型のデカールだけを流用して、貼り替えてある。

本来ならおっぱい型フェイザー砲塔が盛り上がってるはずが、のっぺりしてるのが初版スムージーの証。

↑微細な四角いプレート型(■)の塗装で、『カーンの逆襲』で破壊された部分を、補修した表現が残っている。

というわけで、ここまで読み切ったあなたは、

またどうでもいいムダ知識が増えてしまいましたとさ。

ゴーサンナナ(1/537スケール)エンプラの話は、まだ続きます。

パチモン2連発/ひお風(5)あな知らアル(22)

これ(タカトク合金・ひお風アルカディア!/あな知らアル・21)の続きで、

ずんぐり系アルカディア号(ひおあきら風)の立体製品を探る5回目。

1.イタリア製パチモン

海外では、けっこう有名らしい。

イタリアの玩具メーカー、ポリスティル(Polistil)社製。

タカトクのZ合金デラックスが、

造形の参考にされている。

『SWエピソード2 クローンの攻撃』のジェダイ戦闘機が、

スター・デストロイヤーの小型版だったのと同様に、

アルカディア号にしては場違いな砲台の前縁に、

自動車サイズと思われるフロントグラスが!

製品名は、UFOボット(UFOBOTS)らしい。

↑本来は赤い成型色の部分をシルバー塗装したバリエーションを、イーベイ(海外では主流のネットオークションサイト)の出品で確認。

こうなってくると、

もはや「宇宙戦艦」のサイズではなく、

↓「流星人間ゾーン」(1973)のマイティーライナーとか、

↑「ウルトラマンタロウ」(1973)のウルフ777(スリーセブン・中)

それを黒く塗り直した、

「プロレスの星 アステカイザー」(1976)のサタン・バット号(下)

——のサイズ感ではないか。

マイナビ

売り上げランキング: 343,785

売り上げランキング: 140,006

そういや、先日(2015年5月14~17日)の第54回静岡ホビーショーで、

ウルフ777の、1/18スケールのミニカーが発表されたらしいね。

でもって、ウルフ777の画像探しをしていたら、

このページに行き当たり、

ブルマァクのフリクション走行の、

実写とまるで異なるカラリングを見てビックリ!

パチモンアルカディア号と、

完全に同じ色やないか~い!

いや、ポリスティル社が、

ブルマァクのウルフ777を知ってたなんて思わないから、

単なる偶然の一致だろうけど、

さりとて、

マンガ原作版の軍用グリーンのアルカディアを参考にしたとも思えず、

個人的には勝手に合点がいって、満足している。

なぜなら、

●イタリアのパチモンアルカディア号の存在を知っていて、

●そのスケールがクルマサイズだからと、ノーズの長いクルマ、ウルフ777に行き着き、

●そこからブルマァクのおもちゃにたどりついて、

●両方を並べて見せる人間なんて、

——おそらく世界中で、自分一人だと思うから。

もちろん、貴重な画像と情報をネットにアップして下さった方々を、

勝手にパクッただけなんで、

エラソーに言えないのはわかってますが。

2.鉛筆削り

ほら、よく、東京タワーの途中階の、

みやげもの屋の集合所とかに、

版権のアヤシイ小物、

R2-D2のライターとか、売ってたりするじゃないですか。

そういうたぐいの、

アンティーク調の鉛筆削りです。

なんとなく、どこかで見覚えのある形。

というわけで、

これまた、タカトク合金が元ネタっぽい。

パチモンとはいえ、2つもの製品にパクられたんだから、

タカトクのデラックス合金は、

玩具としてはかなりのスグレモノだったことが、

今さらながらに実感されるのであった。

また続く。

【訃報】今井雅之

この記事より。

今井氏が亡くなられた当日、5月28日の午前中は、

なぜか

↓このCMが頻繁に放送されていた。

まもなく放送できなくなるから、だったんだろう。

今井氏は私と同い年で、5日だけ若い1961年4月21日生まれの54歳。

生きている間に、自分の意志表明できたのは、

まだ不幸中の幸いだろう。

生きているうちしか伝えられないことに、

その人しか知らないこと、

知識の披露というのがある。

だもんで、これを機に、

書いておいた方がいいと思うことを書いておこう。

その内容は実に他愛なく、

不謹慎に受け止められそうですが、

ふざけているわけでなく、

私なりの悟りです。

2週前の「マツコ&有吉の怒り新党|」で、

伝説の自販機(ガチャガチャ)メーカー、

コスモスが取り上げられた。

双葉社

売り上げランキング: 15,097

私のコスモスの思い出は、

当然SW(スター・ウォーズ)がらみ。

前段として、

私は1978年から発売開始された、

ケナー社の10センチサイズのアクションフィギュアと、

関連玩具(ビークル=乗物やプレイセット)を集めまくるうちに、

1984年にアメリカで世界最大のSWコレクター、

当時は新聞記者だった、

スティーブン・サンスイート氏と知り合い、

角川マガジンズ (2013-09-12)

売り上げランキング: 165,451

知り合ってからは、

日本のSWグッズをかたっぱしから集めて、

当時はロスだった彼の自宅に送りまくった。

パチモンも気がつく限り、

もれなくゲット。

その中に、コスモスの「レンタルビデオ」という商品があった。

たしか1989~91年ごろ。

自販機の台紙には、当時有名だった映画のビデオパッケージがあしらわれ、

その中にスター・ウォーズも含まれていた。

ためしに、1回ガチャってみたら、

VHSカセットを模した、においつき消しゴムをプラケースが覆い、

そのケースに、ビデオのパッケージ写真を縮小印刷したシールが貼られているという、

いたって他愛なく、またどうせ正式に認可を受けてっこなさそうなチープさ炸裂だった。

松原団地のB地区商店街のガチャガチャで、

浦和の中学校教員時代に、出勤途中でチャレンジし、

何回目かで、めでたくスター・ウォーズをゲット。

だが自分のコレクター魂は、これでは満足しない。

ガチャガチャの台紙には、

「全14種類」と書いてある。

その中に『帝国の逆襲』とか『ジェダイの復讐』も、あるかもしれないじゃないか。

その後もコツコツと集めて、13種類までは行き着き、

最後の14種類目の「ダーティハリー」は、

職員の慰安旅行で訪れた千葉の房総のガチャで手に入れた。

それでもイマイチ確証がないため、

直接コスモスに

「フルラインナップを知りたいのですが」

と手紙を書いたら、

すぐさま全ラインナップが一包みで送られて来た!

というわけで、個人的には思い入れたっぷりの、

コスモスのレンタルビデオ全14種類。

サンスイートに送るのは、スター・ウォーズだけでいいはずなんだけど、

貴重なコンプなので、14個全部まとめて送った。

そして2週前の「マツコ&有吉の」でのコスモス特集。

当然、「レンタルビデオ」は紹介されず、

コスモスのコレクター、

ワッキー貝山氏のページにも見あたらず。

双葉社

売り上げランキング: 91,734

というわけで、レンタルビデオの全14種類のフルラインナップをじかに目にしたい人は、

アメリカはサンフランシスコ郊外の、

ランチョ・オビ=ワンに行ってみてください。

これで思い残すことはありません。

光の国に屈したヒーローたち〈セブン系篇〉

昨晩もイレギュラーに更新(【訃報】今井雅之)しました。

ご参考までに。

***************

これ(光の国に屈したヒーローたち〈マン系篇〉)の続きで、

円谷プロのヒーローでもないくせに、

あたかもそうであるかのようになりすましていた、

1970年代の特撮巨大ヒーローを振り返る第2弾。

前回は、眼球の中心にのぞき穴のないウルトラマン系を見ていったが、

今回は、のぞき穴から放射状に線が広がるセブン系を見ていこう。

アイアンキング(1972)

『アイアンキング』は、1972年(昭和47年)10月8日から1973年(昭和48年)4月5日まで毎週日曜日19:00 - 19:30に、TBS系で放送された、宣弘社製作の特撮テレビ番組(全26話)、および作品中に登場する変身ヒーローの名称。

『タケダアワー』の17作目。

アイアンキングの全身正面像を見ると、

このスタイルとカラリング……。

デジャヴ感がハンパない。

↓このセブンは平成版だから厳密には比較対象にはならないが、オリジナルの1967年版で、このサイズを発見できませんでした。

ウルトラ兄弟に紛れても、気づかれないんじゃ?

↑胸のパターンは初代マンか、その改造のゾフィーに準じている。

とにかくアイアンキングは、オリジナリティの無い、

全身がパクリの集合体。

マスクの基本形は、同じ宣弘社の前作、シルバー仮面ジャイアントで、

そこに寄り目がちだったウルトラセブンの目を、

色だけ青くしてロンパリ気味に貼り付けてある。

アイアンキングは、ウルトラセブンとシルバー仮面ジャイアントに似ているが、

ウルトラセブンとシルバー仮面ジャイアント同士は似ていない。

アイアンキングのデザイン担当は、池谷仙克(いけや のりよし)。

そう、「ウルトラセブン」のペロリンガ星人やガッツ星人、

「帰ってきたウルトラマン」の幾多の名怪獣のデザインを担当し、

ヒーローのデザインは、たしかシルバー仮面が初だった。

※帰ってきたウルトラマンの身体の模様をデザインしたのは、

池谷氏ではなく、高橋(井口)昭彦。

ただし「帰ってきたウルトラマン大全」で、本人は否定。

双葉社

売り上げランキング: 705,959

そんな池谷仙克氏が、

過去作のしがらみのないはずの新ヒーロー、アイアンキングを、

なんだって流用デザインで、しのいでしまったのか。

売り上げランキング: 1,102

アイアンキングの原案デザインは、

↓これで、なるほどしっかり、「アイアンキング」(=鋼鉄王)している。

↑しかしボツになり、1話に登場する敵ロボット、バキュミラーに転用される。

なので、

↓アイアンキングとバキュミラーの関係は、

↑バルキー星人とウルトラマンレオの関係を、2年も先取りしていた。

2014年11月の、この人のブログによれば、

TBSの橋本(洋二)プロデューサーから、

「ウルトラセブンの要素をいれたい、体色は赤」

と指定があったので描き直した。

やり直したデザイン画では、

↓胸から下のボディにも、セブン同様にラインが走っていて、

↑これまた、レオを2年先取りしていた。

池谷としては、不本意なこと続きだったアイアンキング。

デザインとは関係なく、話は異色で面白かったが、

だからいいってことにはならない。

アイアンキングは、水をエネルギーに1分間だけ巨大化できるロボット

↑敵キャラの方が、よほど「巨大ロボット」している。

——と言う設定が、まるで伝わってこないスタイルこそが問題で、

本来なら当時の「ロボット」の概念なら、

宣弘社の次回作、

「スーパーロボット レッドバロン」みたいな、

レッドバロンのデザインは、野口竜。

硬質のボディこそが、ふさわしかったろうに。

売り上げランキング: 27,211

当時のウルトラの影響力、かくも恐るべし。

売り上げランキング: 40,408

売り上げランキング: 50,621

グリーンマン(1973)

『行け! グリーンマン』は、1973年11月12日から1974年9月27日まで放送された特撮コーナードラマ。東宝企画製作。

日本テレビ系の『おはよう!こどもショー』の枠内、月 - 土曜日・7:25 - 8:15の時間帯内で5分間放映された。3回で1話構成、全156回52話。

↑大判元画像は、こちらより。

地球の自然を公害から守るために、金河系グリーン星からやってきた正義のロボット生命体で、自称「神の使い」でもある。

子供たちがグリーンマンコールを天にかざして呼ぶと、どこからともなく飛んでくる。

登場直後は等身大だが、怪獣が巨大化するとグリーンマンも「グリーンマン・ジャイアントマシーンチェンジ」の掛け声とともに巨大化する。

ロボット生命体という設定から、体内のメカニックは何やら60年代風のコンピュータや時計の中身を彷彿とさせる、アナログなメーターや歯車が見受けられる。

また、稼働電圧は100Vで、怪獣の攻撃を受けピンチになると電圧が低下する様子が電圧計の針が上下する映像をカットインさせることで表現される。

子供たちからグリーンマンコールでパワーを与えられると一気にパワーが回復し、ピンチを脱する。

グリーンマンの名は、『おはよう!こどもショー』の司会が海老名美どりであったことに由来。デザインは東南アジアの仏像がモチーフとなっている。

↑元ネタ隠しだろうか、ラーメンのどんぶりの中華風模様が、各所にあしらわれている。

グリーンマンの最大の問題は、

↓顔のパーツが中央に寄っていて、下ぶくれという、

↑ヒーローらしからぬブサ面なところ。

アイアンキングは、スピードワゴンの小沢一敬(おざわ・かずひろ)とか、

↓ラバーガールの大水洋介(おおみず・ようすけ)あたりに似ているが、

↑グリーンマンは、カンニング竹山とか、

ザキヤマとかチャンカワイ、フット岩尾や板東英二や蛭子能収に似ているから始末が悪い。

それとこれは、ある人の指摘だが、

↓レッドマンが、ウルトラマンに(目の周囲を覆う)ドミノマスクをかぶせたのだとすれば、

↑グリーンマンは、そのセブン版じゃないか、

——とのことで、言われてみればたしかにそういう構造だけど、

グリーンマンのあまりのブサイクぶりに、まったく気がつかなかった。

先頃、「行け!グリーンマン」の全怪獣もめでたく収録された、

「東宝特撮全怪獣図鑑」が発売されたが、

このブログによれば、

●『円盤戦争バンキット』

●『炎の超人メガロマン』

●1998年版『GODZILLA』

——が“大人の事情?”で、未収録なんだそうです。

その3タイトルのファンの方は、ご注意下さい。

以上で、「光の国に屈したヒーローたち」は、とりあえず終了。

現時点では、続編の予定はありません。

※「突撃!ヒューマン」は、円谷プロに屈していないため、

この項では取り上げません。

タイ・ファイター(中編)/バンダイプラモ(7)

これ(タイ・ファイター【前編】/バンダイプラモ・6)の続き。

売り上げランキング: 1,389

【後編】のつもりでしたが、

例によって長くなったので、

本記事は【中編】とします。

なにせ一般型のタイファイター(LN)は、

ヒーローメカではなく、やられメカ。

つまりショッカー戦闘員みたいなザコキャラなので、

あまり思い入れもなく、

実物(映画の特殊撮影に使われたスタジオモデル)に、

どれだけ形状や細部が忠実かには、

あまり興味がない。

とにかく映画公開当時(1978年)は、

タイ・ファイターのスケールモデルといえば、

タカラレベル(mpcの輸入版)のベイダー専用機

(※1/48なのに、日本表記は1/32)しか、

まともなプラモがなく、

↓このプラモに関する、

正確無比な最新情報はこちらで!

一般型のタイ・ファイターのプラモは、

タカラの300円ミニモデルが、かろうじてあるだけ。

↑成型色がゴールドなのは、同シリーズのC-3POと金型を共有していたため。

このへんの経緯は、こちらでどうぞ。

300円ミニモデルは、

ケナーのフィギュア用ビークルの

縮小版だったから、

さすがに翼は大型化(=中央の球形モジュールは小型化)されたものの、

その球形ポッドの背面に、

ケナー玩具では電池ボックスだった出っ張りが、

そのまま引き継がれて無意味に生えているなど、

なかなかヤンチャな出来だった。

それに比べれば、

後年のどんな製品化でも、相当マトモなはずだから、

タイ・ファイターのキットへの、

期待度や要求水準が、そもそもかなり低い。

そんなこんなで、

1993年のアルゴノーツ(アオシマ)のレジンキットを皮切りに、

(中)左がファインモールド、右がアルゴノーツ。こちらより。

(下)上がファインモールドで、下がアルゴノーツ。こちらより。

その4年後の1997年の〈特別篇〉に合わせて、

ようやく本家のAMT/ERTL(アーテル)ブランドから発売された、

タイ・ファイターズ(=2機セット)は

形状的にはそこそこ満足がいったが、

(その1・その2・その3)

スケールが1/51と、いかにも中途半端で、

↓中段の作例は、同スケールなのを生かし、向かって左側をインターセプターに差し替えたもの。

画面に近いため、左の方が大きめに写っている。

↑これは1983年の『ジェダイ』時に発売された、

mpcブランドのスナップキット、

タイ・インターセプター(スケールは非表示)に合わせるためだった。

※45分もある、長い動画です。

というわけで、

これ以降のタイ・ファイターのキットにこちらが期待するのは、

もっぱら厳密なスケールに基づく大きさ……なんだが、

これがどうにも信用できない。

だって、バンダイの前に、日本でSWプラモの製品化権を持っていた、

ファインモールドのタイ・ファイターだって、

最後発の強みを生かして決定版を目指していたはずなのに、

明らかにスケールが、表示よりも小さかった。

ということは、ほぼ同大のアルゴノーツもやっぱり小さい。

↓左からファインモールド1/72、バンダイ1/72、ファインモールド1/48

↑中段と下段は、同1/72スケールの、ファインモールド(小)とバンダイ(大)の比較。

ファインの1/72発売は、『エピソード2 クローンの攻撃』が公開された年、

2002年の4月、

つまり1977年の1作目から四半世紀(25年目)なのに、

まだ正解に行き着いてなかったわけで、

となると、2010年に発売された同社の1/48だって、

大きさが正確だという保証はない。

売り上げランキング: 44,598

売り上げランキング: 94,805

バンダイの1/72タイLN(エルエヌ ※ボックスはIN=アイエヌと誤記)は、

先に発売されたベイダー機(アドバンスト)と、

売り上げランキング: 1,087

共通部品も多いため、

同社のタイ・ファイター同士を並べるぶんには支障はなく、

その対比は正確無比で、

↓まさに劇中どおりだろうし、

DORO☆OFF(どろおふ)のメンバーなら、

↓このサイズでも、

↑ここまで仕上げるらしいけど。

ベイダー機と一般型の大きさの釣り合いが取れているのは、

ファインモールドの1/72スケールでも同じはずだが、

作例画像は、このページより。

なんとなく、翼(ソーラーパネル)が厚ぼったい印象だが……き、気のせいだよね。

売り上げランキング: 52,296

ことXウイングとの対比となれば、

話は違ってくる。

↑ベイダー機とXウイングの対比が正確でないと、当然一般型タイとXウイングの対比も正確なはずはない。

というのも、バンダイのXウイングは、1/72スケール表示になってるが、

売り上げランキング: 383

きちんと実測すると、1/79.4、つまりほぼ1/80だと発表した人がいる。

同じ人(マルコ・オスターホルツ Marko Osterholz)によれば、

ファインの1/72スケール表示のXウイングは、実際は1/74だったそう。

売り上げランキング: 21,826

1/72スケールとして設計開発した

タイ・ファイターが、

実際は約1/80だったXウイングと

対比が正確だなんて、

奇跡を期待する方が、

どうかしてないか?

——というわけで、どうやら今回も、

バンダイプラモに厳密なスケールを期待しない方が、

精神衛生上、いいらしい。

この続きは後編で。

![十戒 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51vRIgoeItL._SL160_.jpg)

![忍風戦隊ハリケンジャー 10YEARS AFTER スペシャル版 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/615d0m1%2BfwL._SL160_.jpg)

![怪獣ウルトラ図鑑[復刻版] (写真で見る世界シリーズ)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51nxB8ZFFUL._SL160_.jpg)

![スタートレック・スターシップ・コレクション全国版 (25) 2015年 5/19 号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xOyMN5SBL._SL160_.jpg)

![スタートレック・スターシップ・コレクション全国版 (26) 2015年 6/2 号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Ks2F3PZVL._SL160_.jpg)

![1/350 Star Trek USS Enterprise A by Round 2, LLC. Polar Lights [Toy] [並行輸入品]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41v5AXqi0OL._SL160_.jpg)

![アメトーーク! ブルーーレイ 28・29・30 3巻セット(オリジナル着せ替えジャケット付) [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61T0h1418BL._SL160_.jpg)

![新世紀劇場版ウルトラマン伝説 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/216S97KB1ZL._SL160_.jpg)

![行け!ゴッドマン [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51pPqBRKSiL._SL160_.jpg)

![Model Graphix (モデルグラフィックス) 2011年 03月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2BejYfU2XL._SL160_.jpg)

![花宵道中 特別限定版 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51-2Cyk0EQL._SL160_.jpg)

![大人ドロップ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/511HWGinOjL._SL160_.jpg)

![ウルトラコレクションボックス ザ・内山まもる ([BOX商品])](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61VwpRZ%2BiQL._SL160_.jpg)

![Lucas Arts Star Wars: Empire At War Gold [windows 2000/xp/vista] (輸入版)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51iJruIE6AL._SL160_.jpg)

![スタートレック・スターシップ・コレクション全国版 (27) 2015年 6/16 号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51QO0Zw-E2L._SL160_.jpg)

![スター・トレックⅡ カーンの逆襲/リマスター版スペシャル・コレクターズ・エディション [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51aQxSWAoZL._SL160_.jpg)

![スター・トレックⅡ カーンの逆襲/リマスター版スペシャル・コレクターズ・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51-s3pbjzTL._SL160_.jpg)

![スター・トレックⅢ ミスター・スポックを探せ!/リマスター版スペシャル・コレクターズ・エディション [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51g-Uf7Gy8L._SL160_.jpg)

![スター・トレックⅢ ミスター・スポックを探せ!/リマスター版スペシャル・コレクターズ・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51qX6Y4uzJL._SL160_.jpg)

![スター・トレックⅥ 未知の世界/リマスター版スペシャル・コレクターズ・エディション [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2B9TIFo4jL._SL160_.jpg)

![スター・トレックⅥ 未知の世界/リマスター版スペシャル・コレクターズ・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YlgAP9HCL._SL160_.jpg)

![行け!グリーンマン [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/516Y6zpk-3L._SL160_.jpg)