少し間が開いたが、これ(マグネモからの~・前編)の続きで、

くしくも昨日に続いて、またもやミクロマンの話。

と、それがらみで、

「ミニ・ロボットマンは、(関節のカシメを除き)総プラ製」

などと(細かな文字でひっそりとはいえ)エラソーに書いたが、

↑ご覧のように、ボディ中央は合金製に鮮やかなツヤあり塗装で、

他の部分との素材の違いを、しっかり示しているじゃ、あーりませんか!

ミニ・ロボットマンの発売は、「鋼鉄ジーグ」放送中の1976年。

そして、記事へのコメントにあるように、

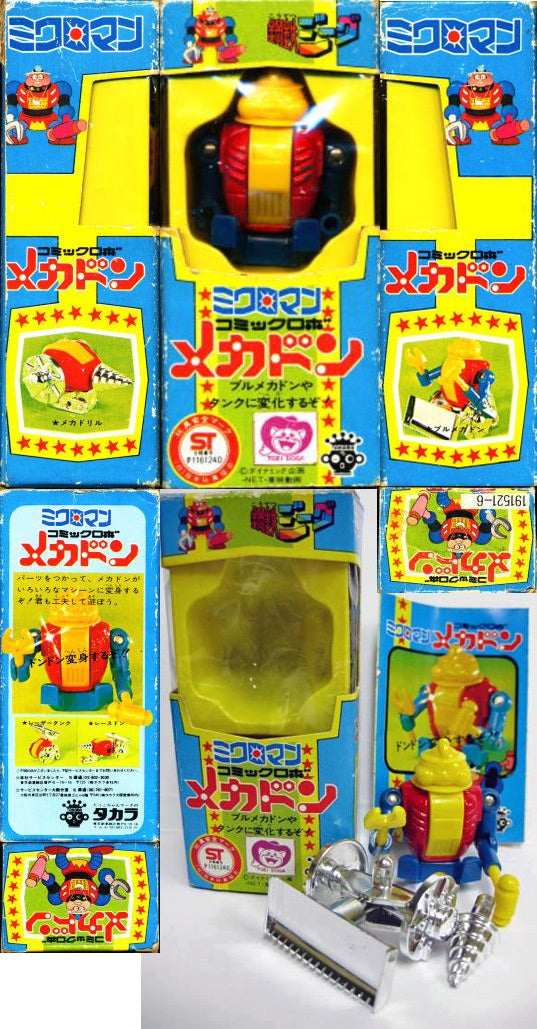

ボディ部分を転用した、ミクロマンコミックロボメカドン

も発売された。

↓ここからしばらくは、誰も喜ばない、メカドン関連ビジュアルが続きます。

メカドンとは、「鋼鉄ジーグ」に登場する、ボスボロット的なサブキャラで、

↓こんな姿のメカドン1号は、当然のことながら玩具化されず、

↑玩具化されたメカドン2号のボディ中央は、上掲の経緯から、

「鋼鉄ジーグ」のスポンサーであるタカラの意向で、

ロボットマンのデザインがゴリ押しされている。

↓メカドンの画像がこんなに充実しているのは、世界中でこのブログだけ。

これを読んだあなたも、今日からすっかりメカドンものしり博士! お友達にも自慢しよう!

メカドンはともかく、

タカラの「鋼鉄ジーグ」関連トイは、とにかくよく売れたそうで、

玩具はタカラから「マグネモシリーズ」として、ポピー(現:バンダイ)の超合金シリーズに対抗する商品として発売された。レギュラーサイズで発売されたのは「鋼鉄ジーグ」(マッハドリル付)、「ビッグシューター」、「パーンサロイド」(鋼鉄ジーグと合体可)に留まり、他の形態は一回り小さい商品でスタンダードとして発売された。

「メカドン」に関しては2号のみ玩具化されている。

マグネモシリーズは、ライバル商品である超合金や他社の合金商品のようにダイカストは胴体等に使用していなかった(肘と膝の関節部のみに使用し強度を上げていた)が、磁石の球体関節により可動範囲が広く、またシリーズ商品であればタカラのオリジナル商品「ミクロマン」など別作品のキャラクターとも互換性があるため自由度の高いパーツチェンジを楽しめることから人気を博した。

売上げはポピーの「超合金」マジンガーシリーズを上回るほどで、視聴率的に恵まれたとは言えなかった本作が、一部路線変更の上続いたのは、玩具の売り上げ実績の優秀さに起因している。

ジーグのマグネモは特に人気が高く、1998年にはコレクター向けに「鋼鉄ジーグ」「パーンサロイド」の復刻版が発売された。バリエーションとしてジーグの「クリアバージョン」および「ブラックバージョン」も後に発売されている。司馬宙を演じた古谷徹も、再発売されたマグネモ・ジーグを購入したという。

——とのこと。

話ついでに記しておくと、

ジーグは最初のマグネモで、関節部の磁力球体の直径は11ミリだったが、

実質的には次期マグネモ(※ただし記述なし)のタイタンの、直径8ミリと区別するため、

以後は大を「マグネモ11(イレブン)」、

小を「マグネモ8(エイト)」と呼び分けた。

でもって、ミクロマンに、

①ミニロボットマンを皮切りに、

10センチサイズのキャラクターフィギュアが、

②ミクロマン 鋼鉄ジーグ

③コミックロボ メカドン

④ミクロマン ガ・キーン

——と続いたのは、もちろん

「鋼鉄ジーグ」「マグネロボ ガ・キーン」

の番組スポンサーが、タカラだったから。

そして、ミクロマンがジーグやガ・キーン等のアニメロボットの姿をしている言い訳は、

●ミクロマンの故郷の星が爆発。彼らは水晶体に包まれて仮死状態のまま何億年も宇宙を漂流。

●まずは4人の仲間が、現代(1974年)の地球付近で甦生し、そのままこの「巨人の惑星」にとどまる。

●4人同様に地球に漂着しながら、水晶体に閉じ込められて仮死状態のままの仲間を甦生させるには、特定の周波数で電波を照射すればいいと判明。

●この作業をくり返し、地球で蘇った、“ちっちゃいおじさん”こと、ミクロマンの仲間は増えて行く。

●この甦生過程にテレビ電波が干渉して、放送中の番組のキャラの姿で蘇ったのが、ミクロマンジーグや、ミクロマンガ・キーン。

——という主旨が、製品同梱のリーフレットに、

まるで要領を得ない悪文(笑)で綴られていた。

ミクロマンのキャラフィギュア路線は、

前身玩具シリーズ、変身サイボーグからの変則的な踏襲でもあった。

変身サイボーグとミクロマンの共同企画、ビクトリー計画の大半は、結局は実現せず。

↓それもそのはず。「全貌」を「全望」と誤植してるようじゃねえ。

GIジョーの流れをくむ変身サイボーグは、

約30センチの1/6スケールで高価だった(最安でも900円)ため、

ミクロマンは関節可動部をあまり減らさずに(21箇所から14箇所)、

サイズを10センチに縮小、人形は1体わずか300円だった。(1974年当時)

となると、変身サイボーグにあった「変身セット」の縮小ミクロマン版を、

タカラファンの男の子たちの誰しもが期待した。

変身セットとは、同じタカラ社のリカちゃんに代表される女児向け着せ替え人形の、

男の子向けアクションフィギュアへの応用で、

つまりはヒーローコスプレの1/6スケール。

これまた始まりは、GIジョーから派生した「正義の味方」

1971年開始の「正義の味方」は、

テレビ放送中の現役ヒーローだけでなく、

1967~68年のウルトラセブンとウルトラ警備隊員まで異例の抜擢。

1972年春の「変身忍者嵐」で一区切りだが、

セブン、新マンを擁するシリーズながら、なぜか「忍者嵐」の裏番組のウルトラマンエースが不参加という不可解さ。

とにかくこの、キャラフィギュア路線を、変身サイボーグ1号の「変身セット」が引き継ぎ、

ウルトラマンエースは、こちらにはめでたくラインナップされた。

こうして、円谷ヒーローも東映ヒーローも東宝ヒーロー(流星人間ゾーンやレインボーマン)も混在。

↑※後列のアクマイザーは、変身セットではありません。

はてはアニメの巨大ロボットまで、

大人気放送中の番組なら、かたっぱしから変身セットが発売された。

変身セットにはタイトルヒーローだけでなく、

ゾフィーやジャンボーグ9まで含まれる一方、

レインボーマンならダッシュ7,ゲッターロボならゲッター1(ワン)と、代表の1タイプに絞られ、

ウルトラヒーローでも、父やキング、アストラは加わらなかった。

大判元画像は、こちら。

結局、1973~74年のキャシャーンあたりが最後期で、

サイボーグジャガーの変身セットなら、

↓唯一最適なはずの、キャシャーンのお供、フレンダーは、

発売される気配さえなかった…。

もしかして期待してたのは、世界中で自分一人(当時12歳)だけ?

さて、10センチのミクロマンでは、サイズ的に着せ替え人形はムリだから、

ジーグやガ・キーンのように、キャラクターフィギュア(近年の呼称は“キャラミクロ”)で展開するしかないわけだが、

(※あくまでも当時の話。ミクロマン復活期には、ゴジラの変身セット風「着せ替え」製品も発売された)

かつての変身セットのように、好き勝手にどのヒーローでもおかまいなし、というわけにはいかなくなった。

1973年の「ウルトラマンタロウ」から、バンダイ(最初はプラモ、それもメカの一部だけ。後にポピーの玩具も)がウルトラシリーズの玩具化権を取得し、これを機に寡占化を進め、超合金やポピニカで製品化しているタイトルを、みすみすタカラに渡さなくなった。

そんなこんなで、タカラがミクロマンでフィギュア展開できるのは、

自社がスポンサーの番組に限られた。

ところで、以前に取り上げた疑問、

「ジーグの玩具より、ミクロマンが先行していた」

——と言う認識の根拠は、

ジーグやガ・キーンの合金製ミクロマンが背中にしょっている、

劇中設定とはまるで無関係の翼、フライトバードに起因すると判明。

これは、やはり合金製のスーパーミクロマンの第2陣、

キム、カリー、ケンが背中にしょっている、

ダッシュウイングと同種のもので、

つまりは「ミクロマンが先、ジーグが後追い」だったことの、動かぬ証拠といえる。

以上、アルカディア号のマグネモに端を発する、

脇道それまくり記事でしたが、

今回のタイトル、「ちっちゃいオジサンの真実」は、

本文中のどこにあったか、

あなたは気づきましたか?

↧

ちっちゃいオジサンの真実/マグネモからの〜(後編)

↧